-Tahiti Barcelone, changer à Belleville

Le voyage immobile

Alexandra David Neel, Rimbaud, Théodore Monod, Michel Strogoff, Indiana Jones…Quand j’ai reçu votre programme, j’avoue avoir pensé à une erreur de casting me concernant. Je n’ai pas spécialement le profil de l’aventurier, mes semelles ne sont pas de vent et j’ai longtemps cru que méhari était le diminutif affectueux de Mata-Hari. Et puis j’ai lu votre dépliant avec plus d’attention et il m’est venu ce goût qu’on a tout de suite dans la bouche quand on prononce des noms comme Zanzibar, Santiago, Cristobal, Agadir. La seule évocation de lieux qu’on situerait parfois difficilement sur le globe terrestre transforme aussitôt votre chambre en tente du désert ou en yourte mongole. C’est le principe du poème de Bernard Dimey, vous savez, « j’aimerais tant voir Syracuse, et le palais du grand Lama, et les grands oiseaux qui s’amusent au-dessus du Fouji-Yama. » Dimey a rarement quitté la rue Germain Pilon et le comptoir du Gerpil, pourtant, sur la musique de Salvador - encore un nom évocateur - il aura fait voyager des générations pour lesquelles les jardins de Babylone étaient d’autant plus beaux qu’ils en ignoraient tout. Alors je me suis dit qu’un auteur de roman noir, de polar, appelez ça comme vous voulez, n’était pas forcément déplacé ici.

Atoll perdu

Tiuraï, le premier bouquin que j’ai écrit se passe à Tahiti. A sa publication, j’avais eu le temps d’étudier deux ou trois mimiques lourdes de mystère et autant de phrases à double sens que je servais en guise de réponse quand on me parlait de la Polynésie. Je n’y ai jamais mis les pieds.

J’aurais pu mentir, dire que j’y avais longtemps bourlingué sur mon vieux trois mats fin comme un oiseau (hisse et ho). Ou que, sur un atoll perdu dans le Pacifique, j’avais été initié, enfant, aux rites secrets des anciens Maoris. Mais, je n’aime pas le mensonge. Je voyais bien, pourtant, que mes premiers lecteurs avaient envie que j’aie vécu à Tahiti. Je n’aime pas non plus faire de la peine. Alors, je laissais planer le doute dans cette zone entre chien et loup où le rêve et la réalité se confondent. En retour, j’apercevais un autre moi-même se dessiner, fait de bric et de broc, au gré de l’imagination de mes interlocuteurs. Ils continuaient le voyage en recréant l’auteur. Un peu comme dans ce film de Kassowitz, un héros très discret. Quand un journaliste des Nouvelles de Tahiti, m’a parlé des personnages qu’il avait cru reconnaître à travers les miens puis m’a entretenu d’un tel et d’une telle que je ne connaissais ni d’Eve ni d’Adam comme si je les avais côtoyés là-bas, je me suis dit qu’il n’y avait peut-être pas besoin de quitter sa chambre pour faire le tour du monde. Ca m’arrangeait bien, je trouve les voyages fatigants.

« Les ports c’est con, les gares aussi, quant aux Orly n’en parlons pas », chantait jadis Léo Ferré. Il poussait le bouchon un peu loin, comme à son habitude. Les ports et les gares, sont des lieux éminemment porteurs de rêves. Mais ils le sont d’autant plus qu’on y projette les mille et un récits dont ils sont le décor.

On ne les voit pas seulement pour ce qu’ils sont ou pour ce qu’ils représentent du voyage mais aussi à travers les romans qu’ils ont illustrés. Et en matière de polars, on ne les compte plus.

« J’aime bien ma taule et mes bouquins, j’voyage en douce, ça m’coute rien », insistait Ferré.

A l’heure où les tours operators proposent des destinations de plus en plus lointaines mais de plus en plus standardisées, on peut même se demander si le voyage entre quatre murs n’est pas plus propice aux rencontres que celui qu’on fait sans vraiment se poser. Si l’on s’en tient à Tahiti, je dois l’envers de la carte postale à des détenus maoris qui s’étaient mutiné, à la prison de Papeete, il y a une vingtaine d’années. Leur révolte m’avait paru symptomatique du climat social masqué par le rideau de fleurs. J’ai suivi l’un d’eux à travers les prisons métropolitaines où il avait été transféré. De mes visites au parloir, je garde des sensations très fortes. Ce sont elles qui, quelques années plus tard, sont remontées à la surface.

Il ne m’avait rien dit de fondamental sur la Polynésie ou que je ne sache déjà, mais sa personnalité, sa façon d’être, de parler, sa manière de correspondre par l’intermédiaire d’un autre détenu ( le « mien » ne savait pas écrire) étaient symboliques d’une société que d’aucuns voient comme un paradis alors qu’elle est faite de problèmes sociaux et d’exclusions.

Je me suis dit que tant de gens allaient là-bas et ne voyaient rien qu’on pouvait aussi bien, si on ressentait vraiment l’île, sentir son vrai parfum sans s’y transporter. Je ne me suis pas complètement trompé. J’ai découvert récemment l’étude qu’a consacré un spécialiste polynésien à Tahiti à travers le roman policier. Il y classe Tiuraï dans la catégorie des livres dont l’auteur a vécu en Polynésie.

Je vous raconte tout ça, sans intention promotionnelle. Plutôt comme l’illustration du pouvoir de voyage intérieur que peut produire l’écriture.

Vent du large

Un auteur qui ne voyage pas en lui-même en écrivant ressemblera peut-être à un touriste, plus rarement à un voyageur. Il peut avoir parcouru la moitié du monde, cela ne changera rien tant les voyages d’aujourd’hui peuvent ressembler à une immobilité transplantée.

Henri Vernes, le créateur de Bob Morane, écrivait il y a une dizaine d’années :

« Auparavant, voyager était une aventure, il fallait prendre le bateau, faire quinze jours de mer dans la tempête, dans le brouillard quelque fois même sur ces gros paquebots. On rencontrait des gens intéressants. Il y avait des liaisons de bord, des liaisons dangereuses et non dangereuses. Il y avait « le désir » d’arriver quelque part. Si vous vouliez aller en Amérique du sud, vous vous embarquiez au mois de janvier. Il fallait s’habiller chaudement. La mer était forte, les passagers ne sortaient pas de leur cabine à cause du mal de mer. On passait le réveillon en s’accrochant au bar tellement le roulis était violent. Et puis, il y avait les escales ! On arrivait un soir dans une ville bâtie sur une colline avec un énorme golfe. C’était très extraordinaire. On échouait dans un café où se trouvaient des gens tout de noir habillés, qui ne disaient pas un mot…Et tout doucement, on avançait. La mer se calmait. Les passagers réapparaissaient avec des mines de papier mâché parce qu’ils n’avaient eu que du blanc de poule à manger. On rencontrait les premiers poissons volants, alors, tout de suite on y était ! On voyait les îles, les palmiers, les cocotiers [...],les fruits nouveaux...Non ce n’est plus le même voyage. On prend l’avion à 9h.de matin et comme il y a six heures de décalage, on se retrouve là-bas à neuf heures du soir. Il n’y a plus de dépaysement. Ce n’est plus drôle. »

Henri Vernes racontait cela dans une interview sur Jean Ray à qui l’on doit en autres les aventures d’Harry Dickson, et quelques-uns uns des plus beaux récits d’épouvante du monde. Jean Ray a bourlingué mais il aura aussi passé sa vie à brouiller les cartes. Sa légende l’a dit tour aventurier, trafiquant d’armes, pirate…Réalité ? Invention d’un homme qui savait que les plus beaux voyages se font parfois dans l’imaginaire ? Mélange des deux ? Et si le vieux maître du fantastique n’avait pas navigué aussi loin des brumes de ses Flandres natales qu’il l’a laissé entendre, ses livres en seraient-ils moins passionnants ? Mac Orlan, aura couru les mers et les ports sans jamais bouger de Saint-Cyr sur Morin (77) Frelaté, le patronyme aux odeurs des Highlands, imité le béret au tartan écossais. Et pourtant qui n’a pas senti le rhum, les cordages et le vent du large à l’Ancre de Miséricorde ? Qui n’a pas vu la pluie rayer le Quai des brumes ?

Parfum des rues

Ecrire, c’est raconter. Que le roman noir raconte le réel n’y change rien, il possède, peut-être plus que tout autre genre, fantastique mis à part, cette dimension du conte qui fait sortir de chez soi. Et parfois, sortir de soi. Elle vient des origines mêmes du conte lorsqu’il rassemblait des groupes humains immobiles, et souvent si sédentaires sous nos latitudes qu’ils ne quittaient jamais leur village. Ce sont les histoires des veillées qui les transportaient dans l’ailleurs.

L’auteur de polar pratique comme le conteur, il emprunte des réalités pour les restituer transformées. Et qu’il bourlingue ou ne bouge jamais de chez lui, la transformation s’opère en univers clos. Dans la solitude de la pièce de travail. A l’image de ces récits où les meurtres sont perpétrés dans des chambres hermétiques. Et dont l’évocation conditionne déjà au frisson.

Il peut sembler paradoxal que le polar, qui se définit souvent comme une littérature en prise directe avec le monde, prétende à ce vagabondage que j’essaie maladroitement de vous présenter. Ses déambulations conduisent rarement ses auteurs dans des univers lointains. Pourtant, si peu de genres littéraires auront autant exploré, c’est qu’il n’est pas besoin d’aller bien loin pour trouver ce qui donne goût au voyage. Les odeurs, les bruits, les décors, les rencontres, les groupes humains.

La rue la plus proche, possède son parfum, son climat, son mystère. Chaque quartier est un ailleurs. Aucun guide, aucun atlas, aucun récit de voyage n’en aura autant parcouru que le roman policier. A l’instar des grands déambulants de Paris, qu’ils s’appellent Rétif de la Bretonne ou Mercier, au XVIII ème siècle, Eugène Sue au XIX ème ou des surréalistes avec leurs rêves éveillés.

Dans cette liaison ferroviaire improbable qui mène mes romans de Tahiti à Barcelone, où je ne suis à peine plus allé, changer à Belleville m’a paru évident.

Ce lieu évoque à lui seul le voyage physique, à travers les populations qui s’y succèdent, ces « étranges étrangers » chers à Prévert. Et le voyage quasi immobile du piéton de Paris qui rêve à l’ailleurs sur une banquette de moleskine. A l’ailleurs où à l’autrefois, qui en est une des formes à travers laquelle je me suis baladé dans mes derniers romans. Et celle-là, pour l’explorer, il n’existe qu’un charter, celui qui décolle de sa propre chambre.

Téléportation

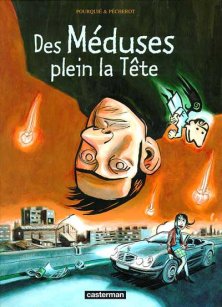

Nous y avons embarqué à deux, avec un de vos profs, Jeff Pourquié, à travers quelques albums de BD.

Les images agissent à la manière des mots. Vous êtes en train de parler à un de vos proches ou de somnoler dans le métro, et sans prévenir, elles sont tout à fait capables de vous transporter bien loin. Jeff, c’est la téléportation de Star Trek assurée. Ses dessins fonctionnent comme ces supports visuels qu’utilisent les moines tibétains pour barrer dans une autre dimension.

Le premier voyage que nous avons fait ensemble s’appelait Des méduses plein la tête. Jeff, Toulousain d’adoption voulait qu’il traverse la ville rose. Moi, le Nord. Cela a donné un road movie, un road BD plutôt, Toulouse/Béthune. Chacun dans sa chambre. Lui à Montreuil, moi à Courbevoie. On s’envoyait des trucs et des machins à travers le net. C’est bien le net pour voyager vraiment immobile.

Jeff n’a triché qu’une fois. Il s’est déplacé à Béthune pour voir le beffroi qui devait carillonner dans une scène de l’histoire. Je lui avais décrit, mais ça ne suffisait pas. J’ai bien senti qu’il allait y voir sur place. J’ignorais si franchir le périphérique ne lui serait pas fatal. S’il n’allait pas succomber au changement d’air. Alors, je lui ai envoyé une photo du beffroi de Douais. « T’as qu’à mettre celui-la à Béthune ». Mais ça ne collait pas, alors, il est parti voir sur place. J’ai tenté le même coup avec Ciao Pékin, notre second album. Et j’ai eu pitié, on a planté l’histoire à Belleville. Pour le troisième, Vague à Lame, je suis parti d’un terrain vague. Quand je dis parti, je pèse mes mots, le terrain vague était à trois cents mètres de chez moi. Jeff l’a transporté près de chez lui. Et bien vous me croirez ou, quand j’ai vu le résultat, j’étais prêt à jurer que c’était le mien. Derrière ses palissades, je l’imaginais vraiment comme ça. Jamais on n’avait pourtant évoqué ensemble son aspect. Je crois que la ligne Tahiti Barcelone, pour peu qu’on change à Belleville, passe aussi par Montreuil.

© Patrick Pécherot/pecherot.com